台北という都市を形づくった台湾の歴史と戦後

みなさん、こんにちは〜!applemint代表の佐藤です。

前回は台湾(台北)の歴史についてざっくりお話をしました。

萬華と大稻埕の発展と、緩衝地帯としての西門の話をしましたね。

ちなみに、台湾の歴史を辿れる地図がオンライン上にあるので、ついでにご紹介しますね。

これを見ると、台北が台北城と淡水河を中心に発展しているのがわかります。

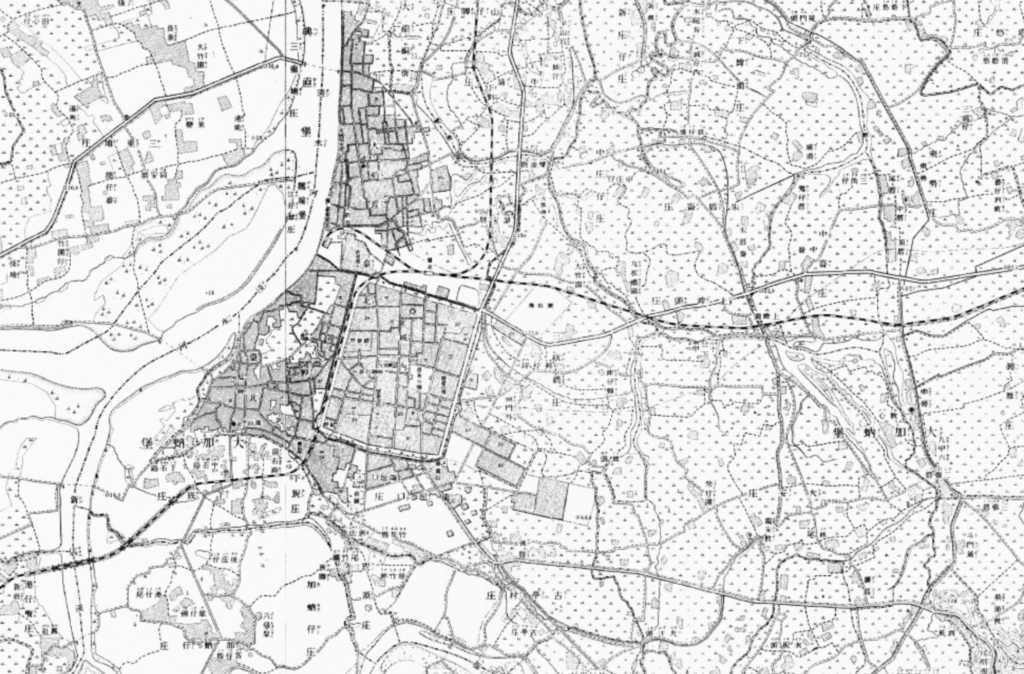

以下100年ぐらい前の地図をご覧ください

参考:台灣百年歷史地圖

地図を見ると、左側はごちゃごちゃしているのに、右側はスカスカです😅

左側 (西) は栄えていて右側 (東) は発展してないってことです。

当時はもちろんアスファルトなんてありませんから、「開発」といっても電線や道路など、あらゆるものにコストがかかっていたわけです💦

そりゃー、どうしても台北の東側は後回しにされてしまいますよね…😅

ということで、今日のブログでは、萬華・大稻埕の開発が進んだその後の台北の発展についてお話しできればと思います。

士林・芝山エリアの開発

萬華、大稻埕が貿易の影響で栄え、現在の士林・芝山エリアも栄えました。

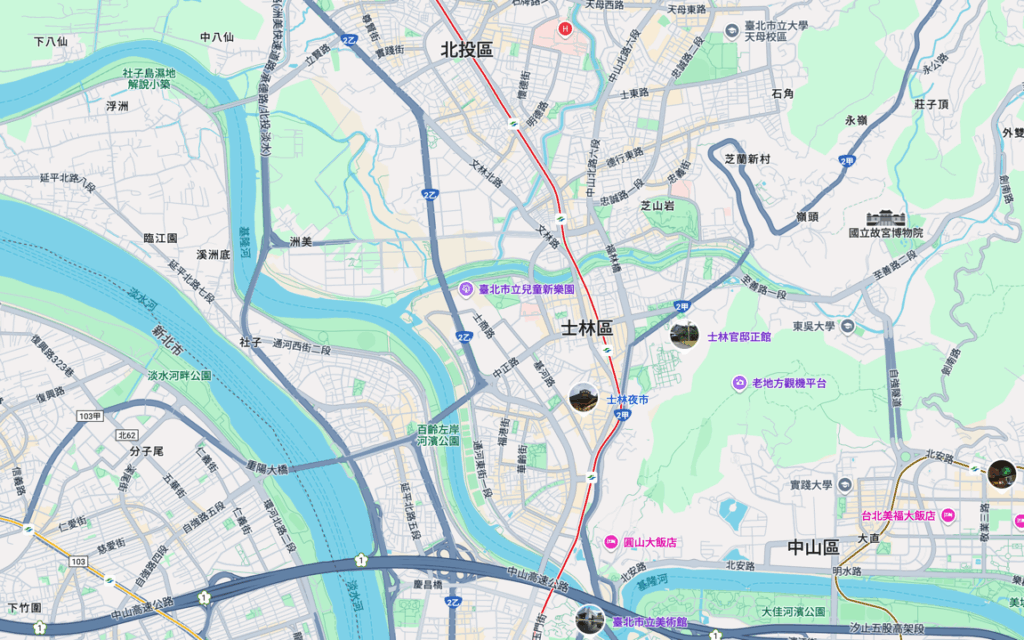

地図を見ると、士林が台北市の北側に位置し、淡水河や基隆河からも程よい距離にあるのがわかります。

士林は、物資が集まる商業地として発展しました。

当時、士林と台北市内を結ぶ「淡水線」という鉄道も敷かれ、これは現在のMRT淡水線の原型となっています。

いやー日本人が整備したインフラってマジですごいですね….👏👏

教育改革スタート!教育の聖地へ

その後、士林は「教育の街」として知られるようになります。

少しその背景についてお話しできればと思います。

以前、台湾の黑道に関するブログで少し触れましたが、当時”廟”の管理は黑道が行なっていました(現在も…!?☺️)。

彼らの手に渡った経緯には、当時、警察が十分に機能しておらず、人々のトラブルを解決できる存在が黑道だった、という事情があります。

萬華でも大稻埕でも士林でも、人が集まり商売が繁盛すれば、当然のように悪さをする人が出てきます。

そんな悪さをする人をどのようにコントロールして治安を改善させるかというと、日本政府が衛生環境の改善と並んで優先的に取り組んだ政策の一つが「教育」でした。

彼らは教育を通じて治安を改善すること、そして台湾人を日本へ同化させようと考えました。

そんな中、台湾に伊沢修二という教育のプロがやってきました。

伊沢さんについて語り出すとそれだけで一本のブログが終わってしまうので、

ここではAIに要約してもらったプロフィールを簡単に紹介します🫡

伊沢修二(いざわ しゅうじ)プロフィール(要約)

- 1872年、文部省に入省

- 1874年、23歳で愛知師範学校長に就任

- 1875年、師範教育制度の調査のため渡米

ブリッジウォーター師範学校でグラハム・ベルから視話術を、ルーサー・メーソンから西洋音楽を学ぶ - その後、ハーバード大学で理化学・地質学・聾唖教育を修める

ヒョエ〜、ですね💦💦

しかも伊沢さん、ハーバード大学で電話の発明者グラハム・ベルの通話実験に立ち会っていて、

そのとき留学仲間に「申します申します」と声をかけたのが「もしもし」と聞こえ、

これが後の「もしもし」の語源になったという逸話も残っています。

参考:教育の聖地・芝山巌を歩く

あと伊沢さんは蛍の光の日本語の歌詞も書いてます。そんな大物が台湾に来るぐらい、当時の日本は台湾の統治に力を入れていたのでしょう。

伊沢さんについてもっと詳しく知りたい方は、ぜひ以下の記事をご覧ください:

この伊沢さんが、最初の日本語教育の拠点として教育機関を建てたのが、士林エリアです。

ちなみに、士林の近くに、天母があり、ここには現在日本人学校があります。

僕はてっきり伊沢さんが日本語教育機関をここに建てたから同じエリアに日本人学校が建てられたのかと思っていましたが、偶然でした😅

その後、士林・芝山の地域は「教育の聖地」として知られるようになります。

その理由の一つが、日本語教育に携わっていた教師たちの殉職でした..🙏

当時の台湾はまだ治安が安定しておらず、

日本への割譲に反対する勢力も一定数存在し、各地で激しい抵抗運動が起きていました。

伊沢さんらがいた芝山巌の学堂付近も例外ではなく、ある時反対勢力による抗議が激化しました。

その際、近隣住民たちは、「日本語教師たちは目の敵にされて危ないから逃げなさい!」と勧めました。

しかし彼らは逃げず結果として6名の日本語教育者が殉職することになります(伊沢さんはたまたま出張で不在)。

現在、彼らは芝山巌の「恵済宮」に祀られており、この場所は一部の人々のあいだで“心霊スポット”としても知られているそうです。

以下の動画で紹介されています(あ、動画けっこう面白かったです!🙃)

アメリカンスクールと故宮博物館

次に士林といえば…..士林夜市!

….ではなく👊 故宮博物院とアメリカンスクールがすぐ近くにあります🙃

戦後、士林が“国際エリア”になった理由

アメリカンスクール(Taipei American School)がこの地にできた背景には、

戦後、士林が外国人の居住地域に指定されたという経緯があります。

当時、台北市の中心部――つまり旧台北城の跡地には政府の重要機関が集まっており、

中華民国政府としては、外国人をその近くに住まわせるのは都合が悪かったわけです。

あと、米軍顧問団(MAAG)や各国の外交官が暮らすには、広い敷地と安全な環境が必要でした。

その条件をすべて満たしていたのが、士林〜天母エリアだったというわけです💡

その後、駐在員や外交官の子どもの教育のために天母エリアにアメリカンスクールが設立されました。

こうして士林・天母は「外国人居住区+国際教育」みたいな地区として発展していきます。

故宮博物院の立地は偶然?それとも戦略?

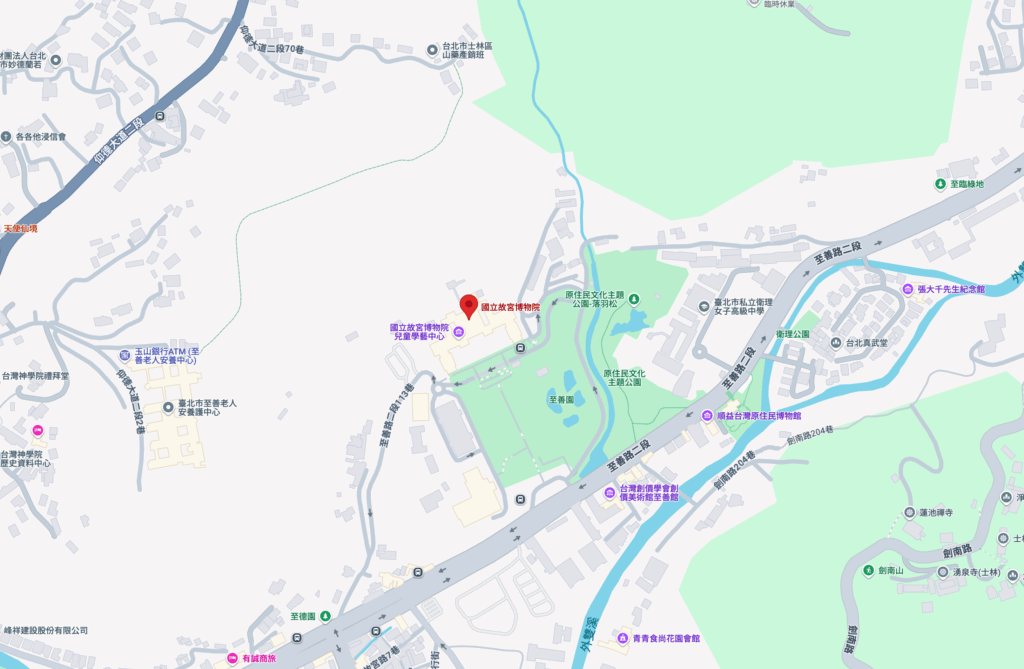

そして、このエリアのすぐ近くにあるのが故宮博物院です。

故宮博物院の建設地が士林近くに決まった理由は、防衛、風水、外交的な理由からです。故宮博物院は元々嘉義に保存されてあったのですが、その後現在の場所に移動します。

故宮博物院に行った事がある方ならわかると思いますが、すぐ後ろは山です (写真斜めっていてすいません😞)。

これは明確な防衛上の意図がありました。

背後(北側)に山を持つことで、いつ攻撃があるかわからない中華人民共和国の攻撃に備えました。

あとこの場所は、風水的にも「背に山・前に川」があって好立地されてます。

地図を見ると後ろに山があって前に川が流れているのがわかります。

最後に、このエリアに建てられた理由が外交です。

当時の中華民国政府は、外国の要人を台湾に迎えると、まず彼らを故宮博物院に案内し、

「俺らが中華文明守ってんだぜ!」アピールをしました✌️

いやーよくこんな好立地を見つけましたよね…

その他の台北エリア

最後にその他の台北エリアについて書いてこのブログを終えたいと思います。

眷村 (けんそん)

もしかしたら”眷村”はそこまで重要じゃないのですが、現在観光地になっている背景が興味深いのでご紹介します。

眷村とは、1949年に中華民国(国民党)政府が台湾へ移った際、

軍人や公務員、その家族のために建てられた軍人村(住宅群)のことを指します。

台北では有名なのが「四四南村」と「寶藏巖國際藝術村」あたりですね。

実はどちらにも行ったことがない佐藤です😅

いずれも現在は観光地として人気のスポットになっています。

文化遺産になった“皮肉な理由”

これらの眷村が「文化的遺産」として残った背景には、実は取り壊すのが難しかったという事情があります👊

多くの眷村は国防部や政府機関が所有していて、再開発の権限が分散していたり、保存・撤去の判断を一元化できなかったんですね。

台湾に古いビルが多いのも同じ理由で、台湾ではオフィスビルやアパートなど一部屋ずつオーナーがいるのが一般的です。

そうすると、建物を壊したり建て替えたりするには、所有者数十名分の同意が必要になります。

そしてみんな同意しない☺️☺️

僕のオフィスがあるビルも、おそらく築50年ほどで今後30年も建て替えられないと思ってます😅

そこで僕思ったんですけど、もうこの際、耐震だけしっかりしてボロボロのままでもいいんじゃないかと…😆

今はボロく見えるビルも、あと100年ぐらい経てば眷村みたいにレトロチックで味のある建築になる可能性があると思ってます。

そうすれば台湾は古い街並みを残すアジアになれる可能性があります(そうじゃない可能性の方が高そうですが…)

その後の東部の開発

その後の東部の開発については、参考文献があまり見つからなかったため、AIを使って調べたところ、松江南京や南京復興といったエリアは、南京東路の整備をきっかけに開発が進んだそうです。

その他のエリアも似たようなものでしょう😅

読者の皆さんもそろそろお腹いっぱいだと思うので、これぐらいにします!

以上、applemint 代表佐藤から台北の歴史についてでした!