台湾人の過去30年の消費傾向と時代背景

みなさんこんにちは、applemint 代表の佐藤 (@slamdunk772) です。

今日は、台湾人の過去のお金の使い方と、その背景にある時代の変化について書いてみたいと思います。

たまには、こうしたリサーチ系のテーマにも取り組んでみようかなと👍

マーケターとして、台湾人の消費傾向を常に把握しておくことは必須ですし、過去20〜30年の時代背景と照らし合わせて考えることで、これからの消費行動もある程度予測できるのではないかと思いました。

結果的にあまり予測できてませんが…

昔ならこの手のブログを書くのに恐らく8時間ぐらいかかっていたと思いますが、今時AIがあるので、かなり時間を節約できます。

僕の他に今回のリサーチををやりたい人がいるとは思えませんが、念の為やり方を書きますね。

- 政府の統計サイトへ行ってデータをダウンロード

- どの項目がどう上下したかAI に要約してテーブルにしてもらう

- その時の時代背景や景気を読んでもらう

という事で、大部分AI に作業してもらえそうです。

ただAI の情報を見る時の注意点として、AI を疑う事が大事だと思っています。

NewsPicksで最近、『【クルーグマン】トランプ関税が「無理ゲー」だった理由、全部教えます』というNew York Timesの記事が公開されていましたが、その中でポール・クルーグマン教授は、現時点のAIはネットから引っ張ってきた情報の妥当性を判断できないと指摘していました。

数字は見方によってどうにでもなるし、AI の出力を全て信じるのではなく、AI からの情報はあくまでAIの仮説というふうに考え、自分が考えることが大事だと思っています。

という事でLet’s Go!

まずはざっとデータを見る

いつも通り中華民国統計データのページへ行きます。

そしたらこんな画面が僕を出迎えてくれました😱

いやー困りますよね…どのデータを見ればいいのやら…

ひとまず台湾人の基礎的な可処分所得や消費について把握したかったため、『所得收入者平均每人可支配所得依可支配所得按所得收入者五等分位分及性別、年齡別、教育程度別分』を参照することにしました。(データのタイトルが長いよ…😅)

その後データをコピってChatGPT に読ませてテーブルにします。

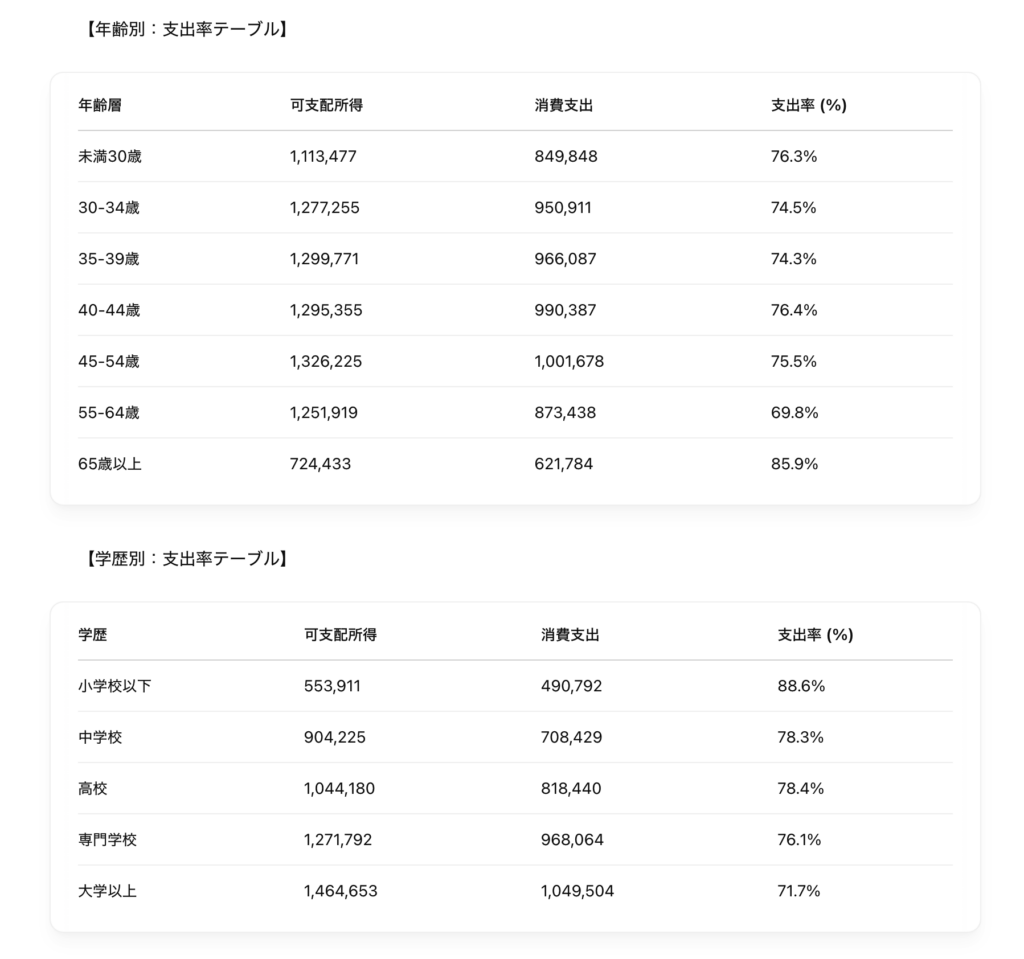

その結果、台湾における年齢別及び学歴別の支出データが以下です:

収入に対する支出が多いのは、30歳未満と40代の層です。

30歳未満については、そもそも収入がまだそれほど多くないにもかかわらず、支出が比較的多いため支出比率が多いのではないかと思います。

一方で40代は、家族への支出や生活水準を向上させようとして支出が大きくなっているのではないかと推測されます。

また、学歴別に見た支出率についてですが、支出率だけを見ると「学歴が低い人ほど多くお金を使っている」ように見えるかもしれません。

しかし実際には、単純に可処分所得が少ないために支出率が高くなっているだけだと僕は思います。

この傾向は、台湾に限らず日本でも似たような結果が出るのではないでしょうか。

それでは、次にもう少し支出の詳しい内訳を見ていきましょう!

消費 (支出) の内訳

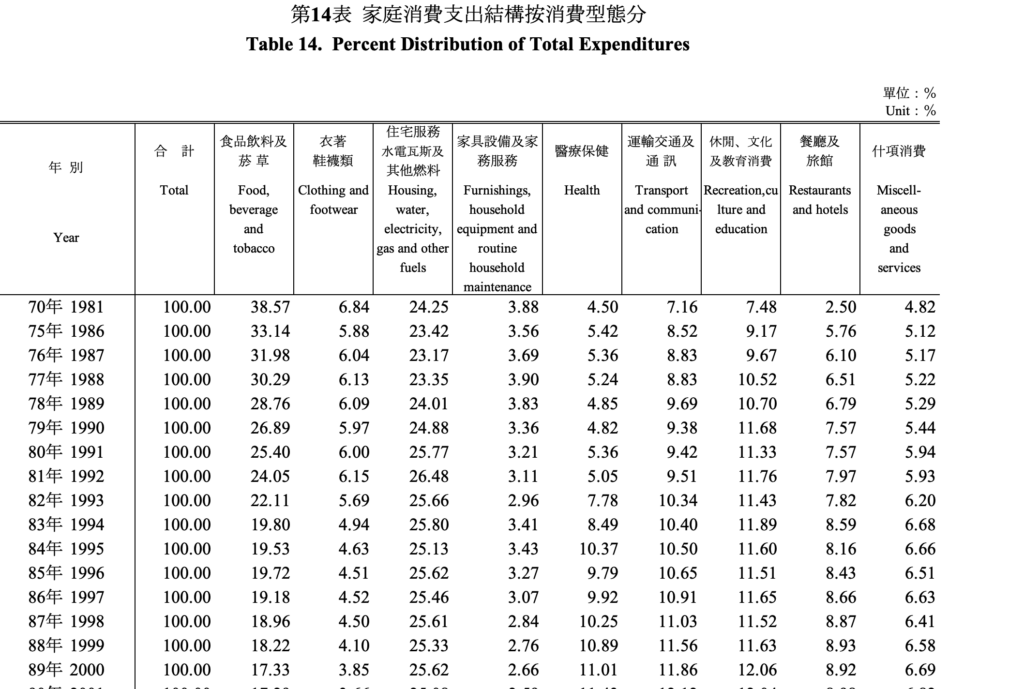

次に、1981年から2023年までの消費項目の推移について調べました。

このテーマは以前、applemintのブログでも取り上げましたが、今回改めて整理してご紹介したいと思います。

今回も前回と同様に、以下のカテゴリー別にデータを見ていきます。

「食品・飲料・タバコ」、「衣類」、「住宅・水道光熱費」、「家具・インテリア」、「医療保険」、「交通費」、「趣味・教育費」、「レストラン・ホテル」、「その他」の9つです。

いくつかポイントを絞ってお話をしますね。

注目すべきポイント

✅ 食費の割合は1980年代から2023年まででほぼ1/3に減少

✅ 医療保健への支出が急増

✅ レストラン・ホテルへの支出が大幅UP

✅ レジャー・教育支出はコロナ禍以降に大きくダウン

消費支出の構成(1981年~2023年の推移)

食品・飲料・たばこの支出割合は年々減少

→ 1981年は約38.6%、2023年は約15.3%

→ 食費への支出割合が半分以下 (外食や他への支出が進んだのでは?)

住宅・水道・電気・ガスへの支出割合はほぼ横ばい

→ 1981年は約24.3%、2023年も約24.1%

→ 固定費負担は大きく変わっていないが、安定して高い。恐らく心理的なもの(家賃は収入の1/4に抑えたい)

医療保健費の増加が顕著

→ 1981年は約4.5% → 2023年は約17.7%

→ 医療費の負担が年々増大しているのでは?

運輸交通・通信費は微増から減少へ

→ 1990年代後半から2010年代前半にかけて増加したが、最近は減少傾向(特にコロナ禍以降顕著)。

→ コロナ影響・リモートワーク普及の影響?

レジャー・文化・教育支出はここ10年でやや減少

→ かつては12%台だったが、最近は6〜7%程度に低下。

→ 特に2020年以降、パンデミック影響でレジャー文化支出が減少。

レストラン・ホテル支出は増加傾向

→ 1981年はわずか2.5% → 2023年には13.9%

→ 外食や旅行に対する支出が大きく拡大。

その他アパレルへの支出は大幅に下落。家具への支出は1981年からあまり変わっていない。

データを見て思うこと(私観)

みなさんは、今回の結果を見てどう感じましたか?

食品・飲料・たばこにかける支出が減少した背景として考えられるのは、まず食生活の変化ですかね。

30年前に比べ、家庭で料理を作る機会が減り、外食が中心になっていることが一因ではないかと思います。

また、飲料に関しては、主にアルコール類を指していると推測されます。そしてたばこに関しては、喫煙率の大幅な低下が背景にあるでしょう。

実際、データによれば、台湾の喫煙率は2003年の46.8%から急激に減少し、現在では13.1%まで下がっています (うーん、本当かな…😗)

参考:台湾の喫煙・飲酒率は世界最下位、高まるアジアの健康志向

2003年の喫煙率46.8%という数字には若干疑問を感じるものの、喫煙に対する社会全体の風当たりの強まりもあって、確実に喫煙率は減少しているでしょう。

飲酒に関しては、台湾特有のバイク文化と飲酒運転に関する罰則の厳格化、さらに若い世代の飲酒率の減少が要因だと思います。

あと個人的には、台湾の飲酒率が日本に比べて低い理由の一つは「広告」の影響ではないかと考えています。

日本に帰るたびに思うのが、お酒のテレビCM の多さです。

僕は普段日本出張中はほとんどテレビを見ないんですけど、実家に戻ると母がテレビをつけているので、少し見ます。そしたら必ずと言っていいほどお酒のCMを目にします👀

日本にいると、飲酒がなんだかポジティブな印象を受けます(あ、別に僕はお酒が弱いだけで嫌いではないので、飲酒は否定してませんよ〜😗)

一方、台湾ではケーブルテレビ文化が根付いていてチャンネルが分散しているため、テレビCMの影響力自体が日本ほど強くありません。

加えて、最近では台湾でもテレビ離れが進んでいるので、日本のように飲料メーカーが大量にアルコールのCMを流す、というスタイルは難しく、それも飲酒に多少影響している気はします。

これまた個人的な考えですが、台湾では飲酒の代わりに「糖分消費」が拡大しているのでは?と思っています。

具体的には、ドリンク文化ですね🧋

街中にはドリンクスタンドが乱立していて、台湾におけるドリンク産業の繁栄と飲酒率の低下と何らかの相関関係があると勝手に思ってます👊

これはあくまで僕の偏見ですが、アルコールを飲まない人たちのストレス解消法って、もしかすると糖分なのかな〜と勝手に思っています。そう感じたのは、中東のカタールに行った時や、元社員のベジタリアンの方が甘いものを大好きだったのを見た経験からです。

需要と供給のバランスが心配なレストラン

食料品への支出が減ったからといって、台湾人全体の支出額が下がっているわけではありません。

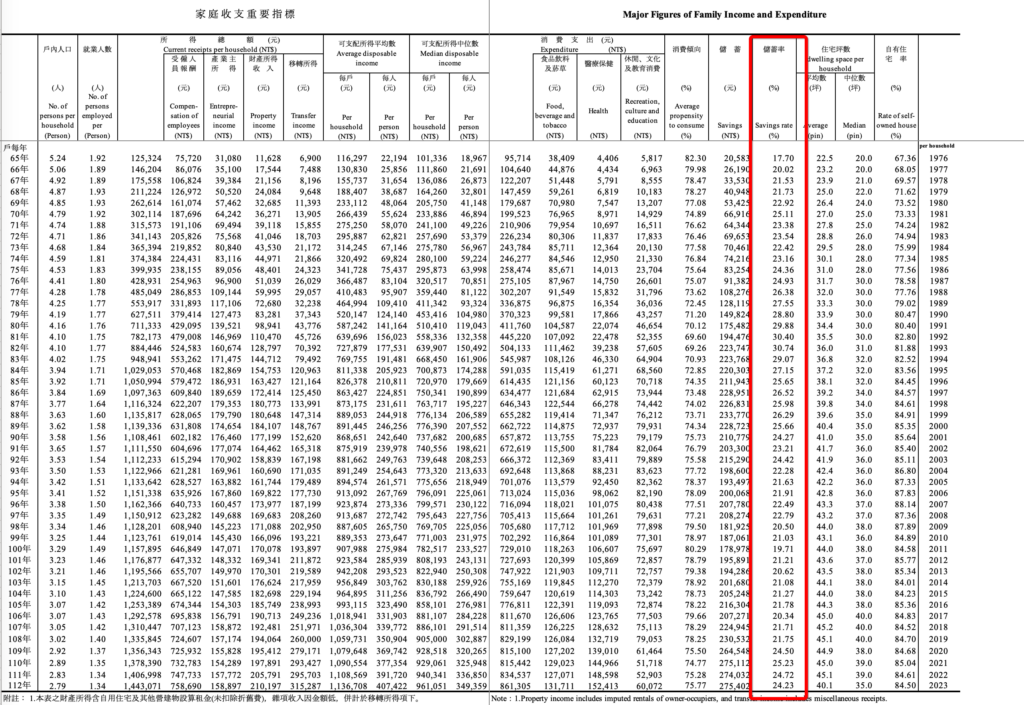

以下は、台湾における1世帯あたりの過去40年間の貯蓄率の推移です。

ちなみに余談ですが、1世帯あたりの平均人数は、民國65年(1976年)と比べて、民國112年(2023年)には大きく減少してますね…時代か…

これを見ると、台湾の貯蓄率は年々上昇しているものの、過去10年の平均貯蓄率は約22.5%となっています。

つまり、多くの台湾人は所得が増えても約20%は貯蓄に回しつつ、残りの約80%は何らかの形で消費していることがわかります。

実際、リーマンショックがあった2008年(民國97年)とその翌年も、台湾の貯蓄率は20%前後を維持していました。

つまり、どこかの消費が減れば、どこかの消費は増える、ということです😎

では、具体的にどこが減って、どこが増えたのかというと、最近顕著なのは、アパレルやレジャーへの支出が減少し、外食やホテルへの支出が増加している点ですね。(加えて、医療・保険への支出も増えています)

別のデータによれば、現在の台湾の外食率は7割に達しているとのこと…(すごいな…😅)

先ほどのデータを見ると、レストランやホテル関連の支出はこの5年間ほぼ一定の水準を保っており、20〜30年前と比べると、支出額は倍近くに増えています。

一方で、最近の台北ではレストラン業界の人手不足が深刻化しており、人手確保のために各店とも高い給与水準を提示するようになっています。

現在、台北の飲食店では正社員の月給が40,000NTDはもはや当たり前で、知り合いの会社では48,000NTDを提示しています。

また、気になる点として、近年レジャーや教育にかける支出割合が下がっていることが挙げられます。

コロナ前は消費支出全体の約10%前後を占めていたレジャー・教育費が、コロナ後は約7%にまで減少しました。

近年、多くの日本人アーティストが台湾でコンサートを開催していますが、チケット価格は3,000NTDが当たり前で、場合によっては5,000NTD以上することも珍しくありません。

イベントチケットは本当に高くなった印象を受けます。

しかし、2023年までのデータを見る限り、台湾人のレジャーや文化的イベントに対する消費行動は、コロナ以降全体的に慎重になっている傾向が見受けられます。

もし今後、2024〜2025年のデータでも同様の傾向が続くようであれば、コンサート市場においても「集客できるアーティストはさらに集客できる一方で、そうでないアーティストは以前よりもさらに集客が厳しくなる」という二極化が一層進むのではないかと考えています。

なぜこうした二極化が進むと考えるかというと、コンサートに対する支出全体は減少傾向にある一方で、チケット価格自体は上昇しているためです。

つまり、同じ予算内で参加できるコンサートの回数が減り、本当に「行きたい」と思えるアーティストの公演にしかお金を使わなくなるからです。

僕の勝手な今後の予測

ふぅーここまで書くのになんだかんだで2時間ぐらいかかりました😅

ChatGPT を使わなかったら、倍以上かかったでしょうね…

最後に、僕の勝手な予測をしてみたいと思います。

台湾人の消費傾向を見ていると、貯蓄率はある程度決まっているため、何かの支出が増えれば、必ずどこかの支出は減る構造になっていると感じます。

まず、確実に減らない支出としては「医療」と「住宅・ガス・電気・水道」だと思います。むしろ、これらの支出は今後さらに上がる可能性すらあるでしょう。

ただ、「住宅・ガス・電気・水道」に関しては30年前と今で支出比率が変わらないことから、今後も収入の約20-25%は家賃という構造は変わらないでしょう。

最近の台湾は不動産価格の上昇に合わせて家賃もやばいぐらい上がっている割に給与はそこまで上がっていないため、大概の人は実家暮らしです。

そのため台湾では、例えば大学進学で台北に出てきた人は、卒業後に実家のある都市へ戻るか、台北に残りながらルームシェアをするか、あるいは高学歴の人たちが面接時に高い給与を会社に求めるか──このいずれかのケースがよく見られます。

その結果、これまで僕たちが採用してきた人材の多くは、台北出身で実家暮らしの方々でした。こうした方々は家賃の支払いといったプレッシャーがないため、比較的早く退職する傾向があり、離職後も次の転職まで3〜4ヶ月ほど休むケースが多く見られました。

そのほか、交通費についても、極端に減少することはないと思います。

では、その他の支出はどうなるか? アパレルと家具・インテリアについては、過去30年の推移を見ても支出が増える可能性はあまり高くないと思います。

食料品については少し読みづらいですね…

減少傾向ではありますが、近年の健康志向の高まりやワークライフバランスを重視する動きから、再び自炊が少しずつ増えるのでは?と個人的には思っています(AI によって暇になる人も増えるでしょうしね😅)

実際、台湾の古いアパートではシャワーのみでキッチンなしという物件も多かったですが、最近の新築マンションでは、たとえ狭い一人部屋でもバスタブやキッチンが備わっているケースが増えています。

これは、「家で過ごす時間」を大切にするトレンドが強まっていることを示している気がします。

一方で、レジャー・教育に関しては正直厳しい時代に突入していると感じます。

物価が上がり、生活に余裕がなくなってくると、真っ先に削られるのはエンタメ関連の支出です。

昨今の関税事情や物価上昇を見ると、レジャー・教育の支出が今後数年で大きく回復するイメージは、個人的には持っていません。

最後に、外食・ホテルについてですが、こちらはしばらく増加するか、もしくは現在の水準を保つのではないかと思います。

理由としては、一度上げた生活水準を人はなかなか下げられないこと、そしてSNSの影響で「隣の芝生」がより青く見えるからだと思っています。

たとえば、友達がいいレストランに行っているのを見たら、つい自分もどこかに行きたくなるじゃないですか😅

また、無意識にSNSに写真や動画をアップするために、いいレストランや旅行に出かけるという行動も、今後すぐに減るようには思えません。

とはいえ、物価上昇と人件費高騰に伴い、ホテルやレストランの価格はさらに上がっていくでしょうから、若い世代にとってはなかなか厳しい未来が待っていますね…

こうした要因が複雑に絡み合い、若い世代の中には「簡単に稼ぎたい」「一発逆転を狙いたい」という気持ちが強まり、結果としてSNSプラットフォームに依存するように動画投稿を繰り返したり、バズを狙って迷惑行為に走ったり、さらには詐欺まがいの行動に駆り立てられてしまうのでしょうね…

以上、applemint代表の佐藤でした!