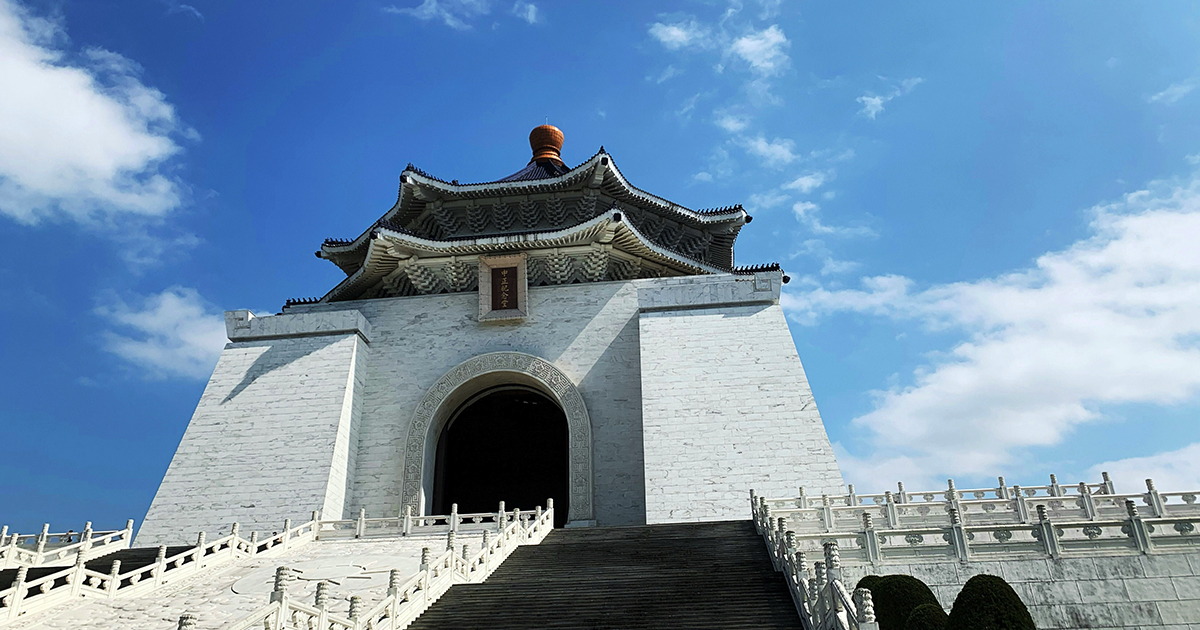

台北という都市を形づくった台湾の歴史と日本統治時代

みなさん、こんにちは。applemint代表の佐藤です。

今日は、台北という街の歴史を、みなさんに簡単にご紹介できればと思います。

最近、改めて台湾や台北について学び直す時間を取っています。

台北に住む人々の消費行動や考え方が、他の地域の人々と少し違うように、「台湾人」とひとことで言っても、本当にさまざまな人がいるわけです。

では、この違いはどこから生まれるのか?

それは、その人が生まれ育った環境や地域によって形づくられていくものだと思います。

そう考えたときに、ふと気になったのが、僕が住んでいる台北というエリアの歴史です。

僕のオフィスがある南京復興や、よく行く松江南京という場所は、もともとどんなエリアだったのか?

そして、そこに住む人たちはどんな習慣や価値観を持ってきたのか?

今回は、そんな素朴な疑問から出発して、台北という街の歴史を少し振り返りながらお話ししたいと思います。

参考にしたのは、以下の2冊の本です。

また、ところどころAIにも質問しながら執筆してみました!

『台湾の歴史』若林正丈

『古写真が語る 台湾 日本統治時代の50年』片倉 佳史

台湾基礎情報

現在、台湾に住んでいるいわゆる「台湾人」は、主に4つのエスニックグループ(四大族群)に分けられると言われています。

・原住民

・福佬人(閩南人(ビンナン人))

・客家人

・外省人

近年では、これに「新住民」というカテゴリーも加えられることがありますが、今回はシンプルにこの4つのグループに絞って話を進めたいと思います。

まず、台湾の原住民は人種的にプロト・マレー系で、オーストロネシア語族の言語を話す人々です。

彼らが歴史上に登場するのは、17世紀初め、オランダ東インド会社が台湾南部に拠点を構え、周辺の先住民族を制圧した頃のことです。

その後、オランダは対岸の福建地方から漢族の農民を呼び込み、大陸からの移住が始まりました。

その後明朝を滅ぼした清朝に抵抗するため、鄭成功(ていせいこう)が台湾に渡ります。

その後鄭成功を討つため、今度は清朝も台湾に進軍し、ここから本格的に「大陸から台湾への移住」が始まりました。

台湾はその当時から、地理的に極めて重要な地域として清朝の支配下に置かれます。

清朝は台湾をちゃんと支配下に置いておくために、大陸から人を移民させます。

ただし、鄭成功のような反対勢力が台湾で勢力を広げることを恐れた清朝は、台湾に派遣される官吏に対し「三年ごとの交代制」を厳格に適用し、家族の帯同も禁止しました。

👉なんだか日本から台湾に派遣される駐在員に少し似ていますね😅

その後、台湾に最も早く移住を始めたのが、福建省南部の泉州・漳州出身の「福佬人(閩南人)」です。

続いて、広東省嘉応州(現在の梅州市)出身の「客家人」が移住してきました。

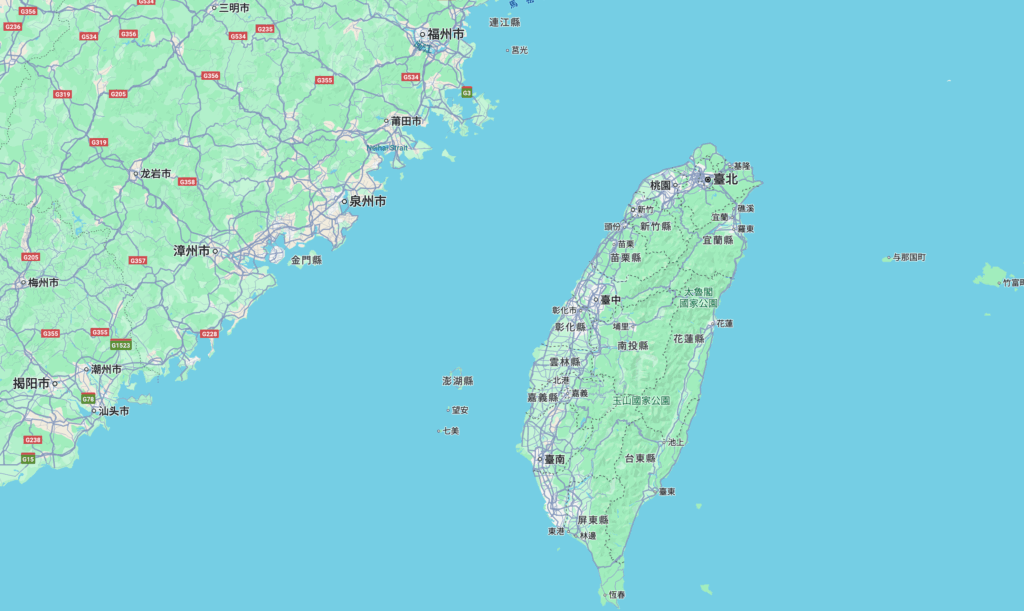

*Google map より

福佬人の移民が早かった理由としては、清朝が広東省に対して広東省は海賊が多いからという理由で渡航を禁止したためです。

こうしたエスニックバウンダリーがその後台北の街の形成にも影響します。

そして最後に「外省人」という戦後中国大陸から移民してきた人々(漢族が大部分であるものの、モンゴル族、回族、満州族なども一部)が台湾へやってきて、台湾のエスニシティを構成していきます。

18世紀から19世紀にかけて

18世紀に入ると、台湾への移民が急増し、移民たちはそれぞれの出身地ごとに村落を形成していきました。

しかし、土地や自然資源をめぐって次第に争いが起こります。

なんとなく想像がつきますよね😅

「〇〇には水がある!」とか、「〇〇は農耕がしやすい!」とかって具合に土地を巡る争いが勃発します。

とはいえ、19世紀に入ると、こうした民族間の対立は次第に落ち着きを見せ始めます。

たとえば、言語や文化的背景が近い福佬人と漳州人のあいだでは、「台湾に根を下ろした人々」という共通意識が生まれ、民族的な境界(エスニック・バウンダリー)は次第に薄れていきました。

その後は、どちらかというと宗教的な対立や争いが中心になっていきます。

また、地域によっては“同化”のような現象も見られました。

たとえば、福佬人のコミュニティの近くに住んでいた客家人のコミュニティが、次第に福佬人の文化や生活様式に溶け込んでいった、というようなケースです。

こうして、かつて激しかった民族間の争いは、次第に落ち着きを見せていきました。

この頃、清朝がアヘン戦争で敗北し、その結果として台湾では淡水と台南が開港されました。

これにより、意外な形で台湾市場は世界経済とより密接に結びついていき、結果的に台湾は経済発展していきます。

台湾からは砂糖が日本へ多く輸出され、また茶葉や防虫剤の原料である樟腦(しょうのう)も大量に輸出されました。

アヘン戦争の敗北によりアヘンの輸入を求められたものの、結果的に台湾の貿易は黒字となっていました。

またこのあたりから、台湾の社会経済の中心が南部から北部へと移っていきます。

北部には茶の栽培に適した丘陵地帯が多く、樟腦が採れる森林も北部から中部にかけて広がっていました。

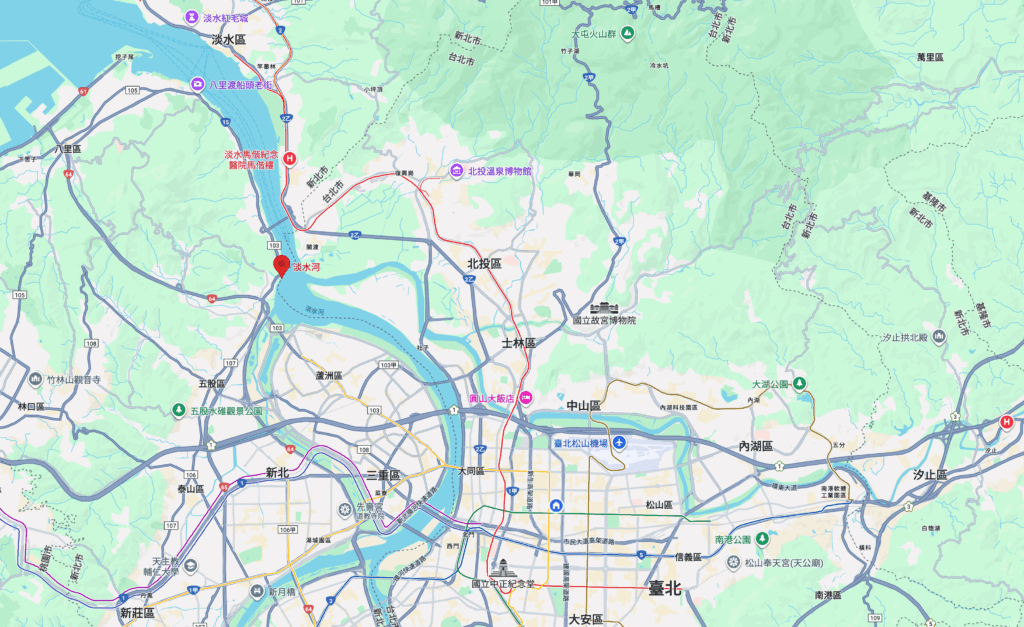

そうした産品を輸出するために、淡水河を通じた港へのアクセスが重要となり、淡水へのアクセスに便利な萬華や大稻埕(だいとうてい)が急速に発展していきました。

*Google mapより

日本統治時代初期

その後日清戦争と下関条約を経て、台湾は清から日本へ割譲されることが決まります。

まず、日本は1899年8月に都市開発計画が発布しました。

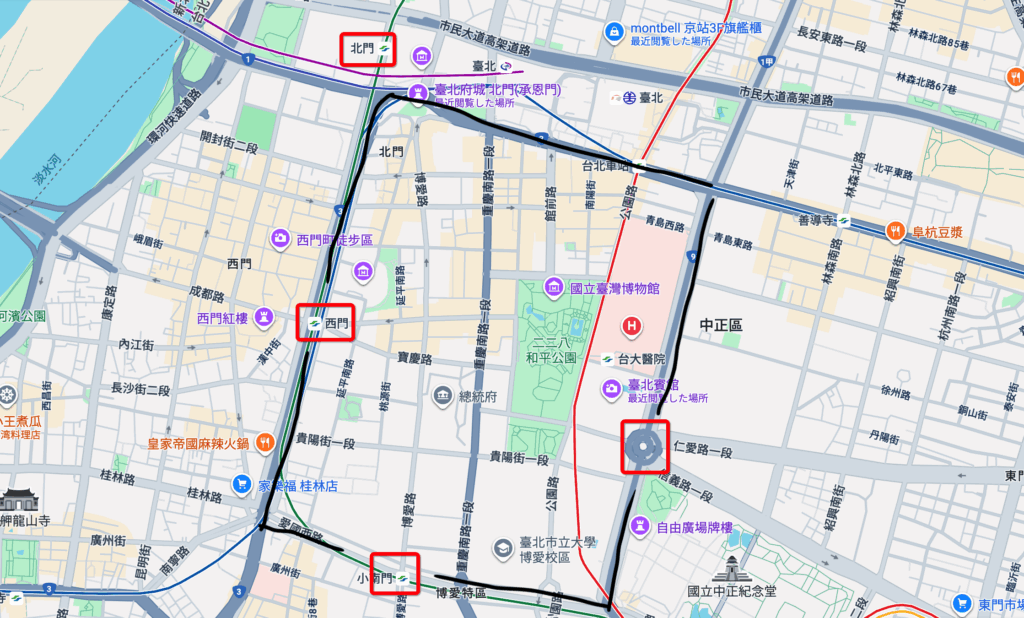

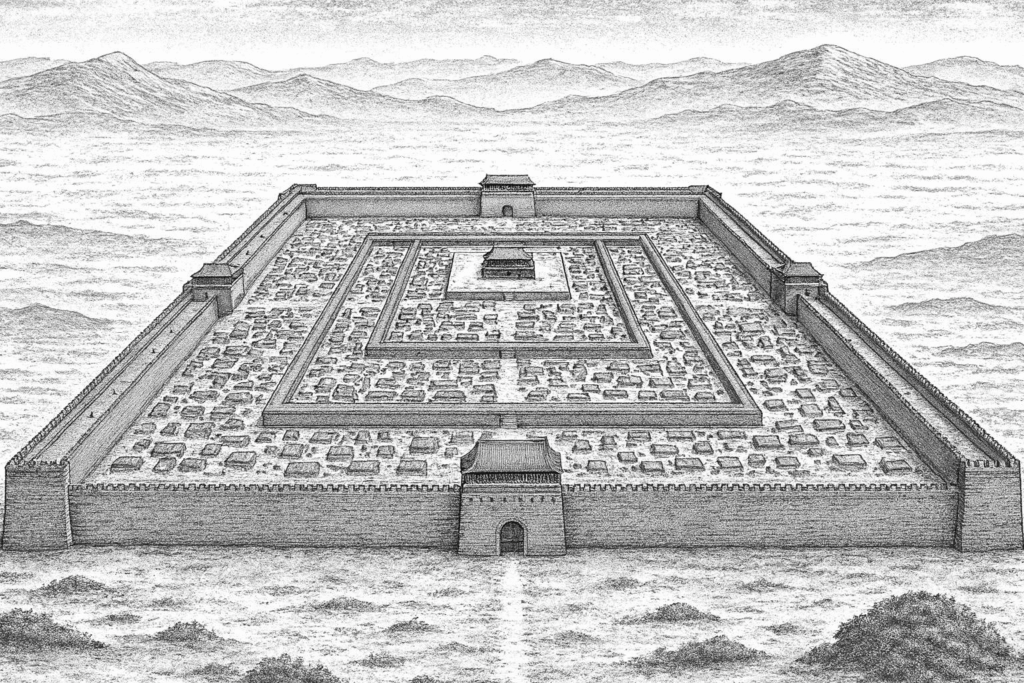

彼らは台北城の城壁を取り壊し、跡地に三線道路と呼ばれる道路を設けました。

ちょっと想像しづらいですが、昔は以下 Google map をスクショして黒字でトレースした部分に、”台北城” ってお城があったんです🙃

以下イメージです:

*漫画キングダムを参考にした生成AI イラスト

話をGoogle map に戻すと、要するに黒い線のところに城壁があってそれを全部取り壊したってことです。

それにしても広いですね〜。

その後、城壁を取り壊した後の黒い線の部分が、都市開発の軸となる道路になります。これが”三線道路”です。

三線道路は現在の中山南路、愛国西路、中華路に当たります(北門から善導寺にかけて東に続く道路は忠孝西路)

現在国の重要機関も基本的に台北城跡地から作られているのがわかります。

あと、改めて地図を見返して欲しいのですが、台北城跡地が如何に大稻埕や萬華といった港町に近いかがわかります。

結局都市計画は如何に地の利を基に設計していくことが大事なのがわかります。

萬華から大稻埕へ

日本統治時代は基本的に台北城内、大稻埕、萬華の三市街に分けることができました。

当時の萬華は物資の集散地となり栄えたのですが、萬華に先に住んでいた泉州人と漳州人の間でバトルが勃発します。

その結果、先に住んでいた泉州人が敗れ、彼らはその後北方に集落を作ってこれが大稻埕になります。

興味深いのは、萬華はその後土砂の堆積により港としての機能が衰え代わりに港湾機能が大稻埕に移ったことです。泉州人は結果的に負けて良かったのかもしれません😅

また地図を見るとわかりますが、萬華と大稻埕の間に西門があるのがわかります。

西門は元々未開の地ですが、緩衝地帯として開発が始まり、商店街が開け映画館や劇場も集まりました。

僕の勝手な推測ですが、娯楽を通じて民衆の張り詰めた空気を緩和したかったのではないかと思います。

ちなみに、西門町は淡水河の近くに位置し、萬華と大稻埕に挟まれた好立地でありながら、開発が進まなかった理由として「もともと湿地帯だった」という記述もあります。

萬華も大稻埕も同様に水辺に近い立地ではありましたが、当時はこれら二つの地域の開発が優先され、造成コストが高く、水害の影響を受けやすい西門町などの地域は後回しにされたようです。

確かに、萬華や大稻埕は港に近く物流面では非常に有利である一方で、水害リスクは常にありますよね。

ここまでのまとめ

いかがでしたか?ひとまずこれぐらいにして、後編に進みたいと思います。

こうしてみると台湾が地の利に沿って都市の中心が南から北に移ったのがわかります。

また、台北城がなぜ今の総督府の後にあったのかも、淡水河との関係を見れば分かるのではないでしょうか?

後編では、日本統治時代を経て、台湾の人々の生活がどのように変化していったかお話ができればと思います。

ただ、戦後の台北の都市計画に関しては、日本語の参考文献が少ないので AI にもっと頼っていきたいと思います🫡